随着城市化进程的不断深入,城市轨道交通工程发展迅猛,工程项目线路长、建设地质水文条件复杂、周边环境敏感,导致城市轨道交通的建设存在风险和隐患。

面临棘手的风险管控问题,该如何解决风险量化分析困难、风险大数据获取不足、风险管控手段传统的瓶颈?同济大学土木工程学院谢雄耀教授团队经过数年产学研攻关,将云服务与物联网、新型监测预警手段等相结合,在理论方法、技术装备、智能平台三个方面实现了实质性创新,形成了地下工程风险云管控技术体系,解决了轨道交通建设风险管控关键技术难题,为轨道交通建设保驾护航。这一科研创新成果已经在第二十三届中国国际工业博览会高校展区亮相。

团队首先通过收集2001年以来主要城市轨道交通建设10000多条事故记录以及2000多个轨道工程建设事故案例,建立了轨道交通施工知识图谱结构,为轨道交通风险量化分析提供了基础,然后对专家、知识、案例设立标签和字段,形成类似于网络的知识库结构,能够更好地组织和管理数据,为轨道交通建设提供智慧支持。

之后又通过研发的基坑和隧道全空间变形三维激光扫描测量技术,地下连续墙隐患精准探测及事前处置技术与装备,提出了轨道交通设施海量表观病害同步解析及智能识别技术,创新了现场管理融合式过程化风险精细化数据采集技术。此外,团队将BIM三维数字模型与现实中实时的影像进行融合,并与物联网、AR技术及现场视频、施工情况、周围风险等数据进行集成,解决了轨道交通工程风险隐患信息动态更新与可视化定位难题。

谢雄耀介绍说,一直以来,在复杂的基坑和隧道全空间内进行变形监测都是个难题,以上技术的出现,帮助用户仅通过移动设备就可以采集位置和实时影像,并且地下的检测深度最大可达50米,很大程度上提高了处理效率。

为了更好地服务城市轨道交通建设,同济大学还研发了城市轨道交通风险管理云平台,建立了安全共同体,涵盖了业主、施工公司、监理机构、设计单位、监测以及风险控制单位等。平台明确了建设期和运营期的隐患排查治理职责分配,并创建了五阶段闭合治理及考评机制,构建了动态数据库,解决了风险隐患从管理到治理的问题。在建的地下轨道交通工程一旦出现安全隐患,基坑和隧道的相关数据信息会呈现于云平台,系统会提前预警,各方应急联动,从而避免事故发生。

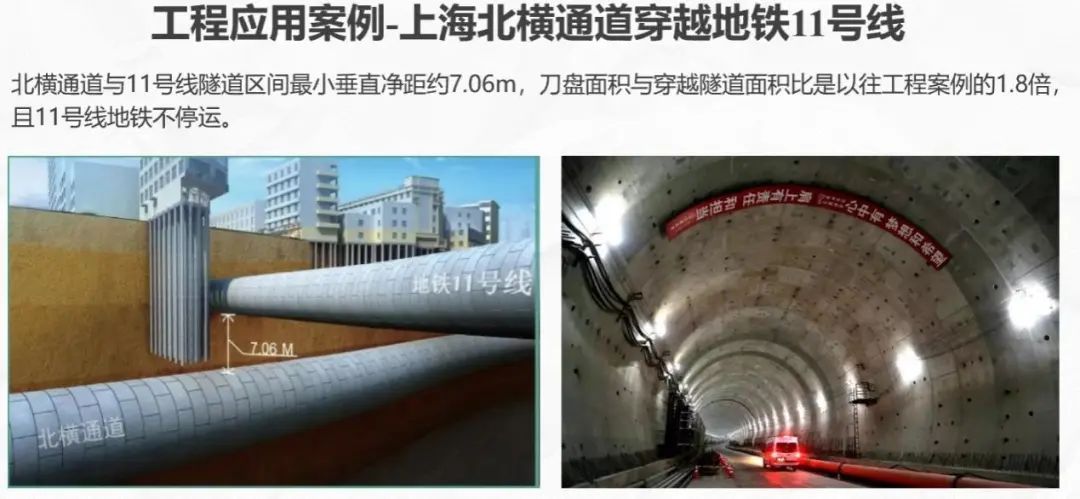

据介绍,该项目研究成果已在上海地铁(2号线东延段、7、9、11、13、14、18号线)、南宁地铁(1、2、3、4、5号线、机场线)等国内轨道交通工程、上海三门路下立交工程、天山路车站、上海硬X射线大科学装置40米超深基坑工程中得到应用,产生直接经济效益3.8亿元,实现城市轨道交通在基坑开挖、隧道掘进、建成运营的建设全过程动态风险管控,有效遏制重大安全风险事故的发生,提升轨道交通建设安全水平。

9月13日,记者从中国国家铁路集团有限公司(下称“国铁集团”)获悉,为期5天的铁路中秋小长假运输明日启动,自9月14日至18日,全国铁路预计发送旅客7400万人次,日均发送旅客1480万人次,9月15日为客流最高峰日,预计发送旅客约1680万人次。 国铁集团客运部负责人介绍,今年中秋小长假旅游流、探亲流、学生流交织叠加,铁路客流总体将保持高位运行。从铁路12306预售情况来看,北京、广州、上海、成都、杭州、深圳、南京、武汉、西安、郑州等城市和北京至上海、长沙至广州、西安至成都、北京至呼和浩特、北京至郑州等区间客流较为集中。铁路部门坚持以人民为中心的发展思想,积极适应旅客出行需求强劲增长的新形势,精心制定假日运输方案,千方百计挖掘运输潜力,优化旅客列车开行方案,落实便民利民惠民举措,为旅客假日平安有序温馨出行和经济平稳运行提供有力支撑。 科学配置资源,加大运力供给。全国铁路实行高峰线运行图,统筹高铁和普速运力资源,日均计划开行旅客列车11100余列,较日常增加590余列,安排加开跨铁路局集团公司直通旅客列车244列。用好铁路12306售票和候补购票数据,动态分析客流运行情况,灵活精准增加运力投放,采取加开临客、动车组重联运行、增开高...