行业主要上市公司:美锦能源;中国石化;卫星石化;嘉化能源;亿华通等

本文核心数据:中国氢能产量 ; 中国加氢站数量 ; 中国氢能需求预测

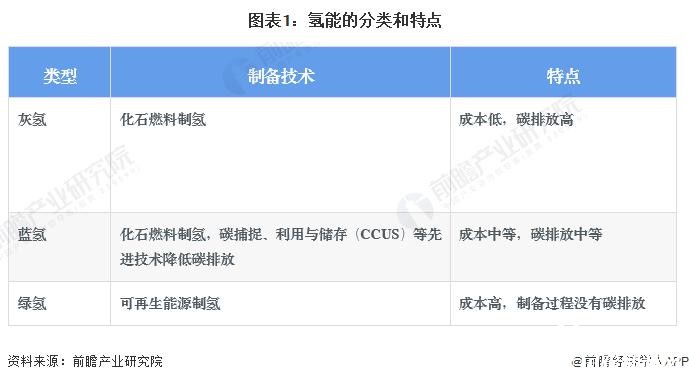

氢能分为 ” 灰氢 “、” 蓝氢 ” 和 ” 绿氢 “

氢能是一种二次能源,主要制备方式包括煤制氢、天然气制氢、甲醇制氢、工业副产制氢、炼厂气制氢、焦炉煤气制氢等。氢能根据生产的来源,可以分为 ” 灰氢 “、” 蓝氢 ” 和 ” 绿氢 “。灰氢来源于化石燃料,成本低,但是碳排放量大。蓝氢也是来源于化石燃料,但使用了碳捕捉、利用与储存 ( CCUS ) 等先进技术,碳排放量较小。绿氢是利用可再生能源 ( 太阳能、风能等 ) 制备的氢气,制备过程没有碳排放,但是成本较高。

中国氢气产量达到 3342 万吨

根据中国煤炭工业协会数据,在 2017-2021 年中国氢气产量逐渐增长,2021 年氢气产量约 3342 万吨,较 2020 年增长 33.68%。

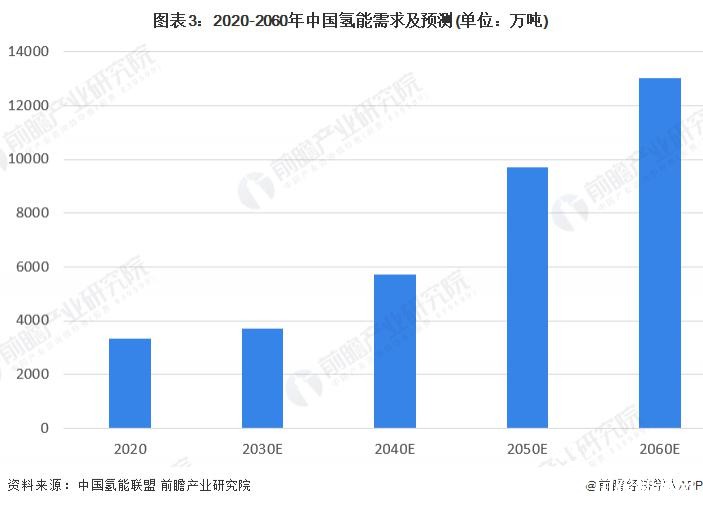

2030 年以后中国氢能需求量将激增

根据中国氢能联盟的预测,2020 年以后中国氢能需求将持续增加,尤其是 2030 年以后,为达成 ” 碳中和、碳达峰 ” 的目标,氢能需求量将大增。到 2060 年,中国氢能年需求将超过 1.3 亿吨。

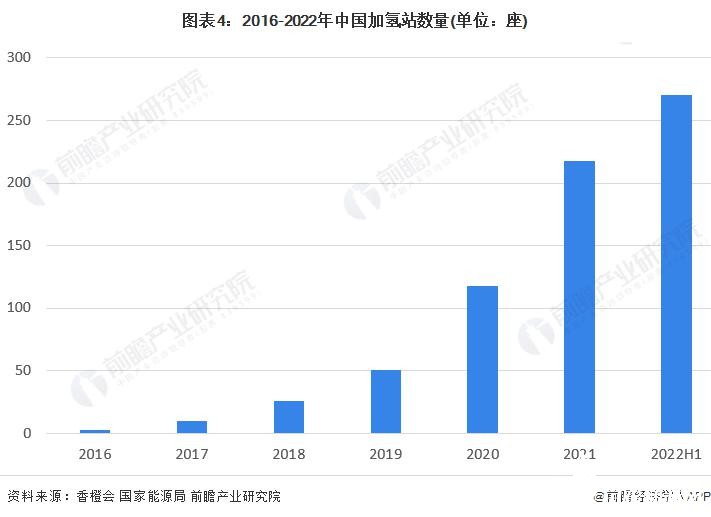

加氢站数量超 270 座

燃料电池车是氢能的主要应用领域之一,而加氢站是给氢能源汽车提供氢气的重要基础设施。随着中国新能源汽车产业规模增长,加氢站需求提升,中国加氢站数量也逐年增长。截止 2022 年 6 月,中国加氢站数量超过 270 座,较 2018 年加氢站数量增长超 10 倍。

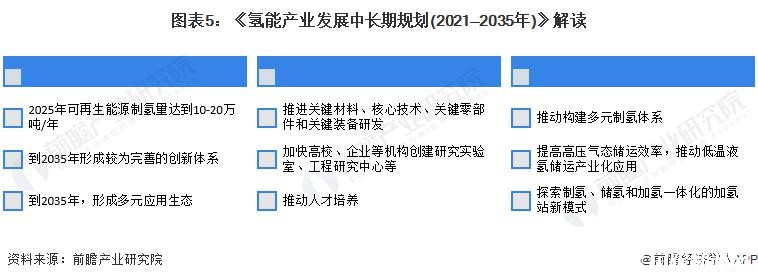

行业政策解解读

中国氢能行业处于发展初期,达到行业成熟期仍有较长的路要走。国家发改委和国家能源局 2022 年 3 月发布《氢能产业发展中长期规划 ( 2021-2035 年 ) 》,提出到 2025 年可再生能源制氢量达到 10-20 万吨 / 年,到 2035 年形成较为完善的创新体系,到 2035 年,形成多元应用生态。

综上所述,氢能根据生产的来源,可以分为 ” 灰氢 “、” 蓝氢 ” 和 ” 绿氢 “。2021 年底,中国氢能产量超过 3300 万吨。从需求端看,未来中国氢能需求量将持续增长,到 2060 年预期年需求超 1.3 亿吨。从下游应用看,中国加氢站数量超过 270 座。根据《氢能产业发展中长期规划 ( 2021-2035 年 ) 》等规划,未来中国氢能产业将逐渐完善。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国氢能源行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研、IPO 业务与技术撰写、IPO 工作底稿咨询等解决方案。

为保障城市公共交通平稳有序运行,提升公共交通服务品质与可持续性,南昌市强化财政资金保障、创新管理机制,全力支持南昌市公共交通事业健康、可持续发展。2025年,南昌市已累计向南昌轨道交通集团和南昌公共交通运输集团拨付运营补贴5.98亿元,有效推动轨道交通与公交网络的安全、稳定、高效服务。 为实现相关资金使用的规范性、安全性和有效性,南昌市聚焦机制创新,引导建立和完善轨道、公交成本规制办法,支持开展城市轨道交通服务质量评价、南昌轨道交通运营成本规制审计、南昌地铁1、2号线延长线初期运营前安全评估及公交配套衔接方案编制经费等配套事项,不断推动公共交通服务提质增效。(熊孝慧 洪观新闻记者 邬靓)